有機質肥料と化成肥料との違い

有機質肥料とは、作物の生育に必要な養分を供給すると同時に、土壌の物理性や微生物環境を改善する資材です。単に肥料として販売されている「有機質肥料」だけでなく、「有機質資材」や「土壌改良材」などの農業で活用できる広範な資材も紹介します。

有機質肥料(普通肥料)

- 植物質:油かす、菜種かすなど

- 動物質:鶏ふん、牛ふんなど

- 副産物肥料:魚粉、骨紛など

- 菌体肥料:微生物由来の養分資材

- 汚泥肥料:下水汚泥などを適切に処理した肥料

有機質資材(粗大有機物)

- 産業廃棄物:堆積物、家畜ふん処理物

- 自給肥料:作物残さ、緑肥、堆きゅう肥

土壌改良資材

- 泥炭

- 腐植酸資材

- ポリビニールアルコールなどの有機改良資材

有機質肥料の導入を検討する際、多くの方が気になるのが「化成肥料と何が違うのか?」という点です。どちらにもメリットはありますが、土づくり・収量の安定・持続可能な経営 を重視する場合、有機質肥料は長期的に大きな価値をもたらします。

とくに、近年は

- 化成肥料価格の高騰

- 土壌疲弊の顕在化

- 持続可能な農業(SDGs・環境配慮)の必要性

などの背景から、「土壌自体を育てる」取り組みとして有機質肥料の重要性が高まっています。

以下の表では、両者の特性をわかりやすく比較しています。導入を検討する際の基礎知識として、ぜひ参考にしてください。

有機肥料と化成肥料の違い

| 項目 | 有機質肥料 | 化成肥料 |

|---|---|---|

| 効果の持続性 | 土壌中で緩やかに養分が供給され、長期的に作物の成長を支える | 速やかに養分が供給されるが、持続力は短い |

| 土壌改良効果 | 団粒構造化、通気性・保水性改善、微生物活性化など、土そのものを育てる力が強い | 主に養分供給を目的とし、土壌物理性改善への直接的な影響は少ない |

| 環境への配慮 | 廃棄物や副産物を有効活用でき、持続可能な農業に貢献 | 化学肥料依存により環境負荷や塩害リスクがある |

| 取り扱い | 腐熟度や散布時期の管理が必要 | 保管が容易で即効性がある |

| 適用の幅 | 元肥、追肥、土壌改良、長期的な養分補給などにも活用可能 | 元肥・追肥・調整用が中心 |

有機質肥料は、養分供給とともに土壌の物理性や微生物環境の改善に寄与する特徴があります。ただし、原料や腐熟度、施用方法によって効果は異なるため、圃場の状態や栽培目的に応じた選択が重要です。

有機肥料を選ぶ時の注意点

有機質肥料は、土を育て、作物の品質を高めてくれるとても心強い資材です。ただし、原料や作り方によって特徴が大きく変わるため、少しだけポイントを知っておくと、より安心して、効果的に使うことができます。

ここでは、有機質肥料を選ぶときの基本の見方をまとめています。

① NPKのバランス(窒素・リン酸・カリウム)

有機質肥料は自然由来のため、成分が製品によって変わりやすい特徴があります。パッケージに成分が書かれている場合は、N(窒素)・P(リン酸)・K(カリウム)のバランスをまずチェックしましょう。

一般的な目安としては、

- 葉物野菜 → 窒素をやや多めに

- 果菜類(トマト・ナスなど) → リン酸・カリウムをしっかり

- 根菜類 → バランス良く

土壌分析の結果と合わせることで、過不足を防ぐことができます。

② 腐熟度(発酵の進み具合)

有機質肥料のうち、とくに堆肥は 「どの段階まで分解が進んでいるか(腐熟度)」 が品質と安全性を左右します。

腐熟が進むほど、施用後のガス害や発酵熱によるリスクが小さくなり、土づくり効果も安定します。

未腐熟堆肥は

- アンモニア濃度が高くなりやすい

- 堆肥温度が40〜60℃程度まで上昇し続けることがある

- C/N比が高いと窒素飢餓が起こりやすく、作物の生育に影響が出る

といった理由で、根の生育に悪影響を与える可能性が示されています。

一方で、十分に腐熟した堆肥は、これらのリスクがほぼ解消され、土壌改良効果が安定して発揮されることが、多くの研究・実証で確認されています。

よく熟した堆肥の目安

● 色

黒褐色〜黒色(原料の形が崩れ、均一に近づいている)

● におい

アンモニア臭・酸っぱい臭いがなく、“土のような発酵臭” に変わっている(腐熟が進むほど臭気成分が分解される)

● 温度

触って 常温〜外気温に近い状態(強い発酵反応が収まり、安定化している合図)

※堆肥化の基準では、「温度が周囲温度に戻る」「切り返し後の再上昇が小さい」などが腐熟の判断材料とされています。

● 見た目(原料の分解具合)

原料の形がほとんど残らず、細かく均質(分解が進み、成分のばらつきが小さくなる)

③においは品質のヒント

においは堆肥や有機資材の熟度・安定性を簡単に見分けられるサインです。次のようなにおいは要注意です。

- アンモニア臭(ツンとした刺激臭):窒素由来の揮発物が残っている可能性。未熟堆肥や一次発酵が不十分な材料で出やすい。

- 酸っぱい/腐敗臭:嫌気発酵や不十分な通気で悪臭が出ている場合がある。

- 生臭さ(魚かす等の残臭)や強い獣臭:原料の特性を反映していることが多く、処理が不十分だと周辺へ影響が出やすい。

逆に、「土のような落ち着いた香り」であれば腐熟が進んでいる良い兆候です。

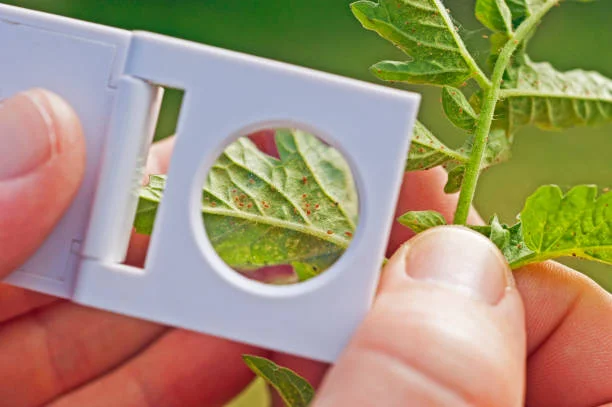

現場ですぐできる確認方法

- 匂いを嗅ぐ(風上で短時間)→ 強い刺激臭や酸臭があれば要疑義

- 小さな量を手に取り温度を確認→ 温かければまだ発酵中の可能性あり(要注意)

においはあくまで簡易チェックですが、強い異臭がある資材はまず試験的に狭い区画で使う/追加熟成させるなど慎重に扱いましょう。

④土との相性

有機質肥料は原料ごとに土壌へ与える影響が異なります。導入前に「自分の圃場の状態」と「資材の特性」を照らし合わせることが重要です。

よくある特徴

- 草木灰(木灰):アルカリ性が強く、pHを上げやすい。酸性土壌の中和には有効だが、既にpHが高い土では微量要素の欠乏を招くことがある。

- 海産由来資材(魚かす、海藻等):塩分(塩化物)を含む場合があり、未処理のものは土壌の塩類負荷(EC上昇)につながることがある。

- 濃縮系副産物(乾燥鶏ふんペレット等):窒素や塩類が比較的高く、施用量に注意が必要。

確認すべき項目(目安)

- pH:現在の土壌pHを把握(作物ごとに最適pHがある)。

- EC(電気伝導度):高いと塩類障害のリスクがある。作物による許容値は異なるが、導入前に傾向を把握しておく。

- 排水性・土質:保水力の高い圃場では塩類が残留しやすく、粗い土では流亡しやすい。

⑤ 安全性・衛生面

自然由来の有機質資材は、処理方法や保管状態で衛生リスクが変わります。安心して使うためのポイントは次のとおりです。

リスクとなるもの

- 病原微生物(例:一部家畜由来の病原体)

- 虫卵や寄生虫卵(特に未処理の家畜糞)

- 雑草種子(十分に高温処理されていない堆肥に残存することがある)

確認すべき項目(目安)

- 加工・発酵工程の情報:製造者が「高温発酵(例:50〜65℃の熱期間が一定日数続く)」等の処理を明示しているか。高温処理は病原体や種子の不活性化に有効です。

- 分析表・COA(Certificate of Analysis):重金属や塩分、主要養分の分析値が提示されているか確認する。

- 第三者試験や出荷管理の有無:信頼できる流通ルートや検査体制がある製品は安心度が高い。

有機質肥料は「土を育てる」大きな力を持っていますが、一方で個々の資材の違いが効果や扱いやすさに直結します。においやpH、EC、製造情報といった目に見える手がかりを確認することで、安心して導入でき、長期的な成果につながります。

土づくりを助けるサービス

有機質肥料をただ施用するだけではなく、土壌力を長期にわたって高めるためのサービスを紹介します。以下は、肥料効果を引き出すだけでなく、環境負荷軽減や持続可能性の観点でも大きな価値を持っています。

土壌改良と微生物活性化:TOWING「宙炭」

課題: 従来の有機質肥料では、土壌に肥料成分が吸収されるまでに 3~5年かかることが多く、短期間での土づくりや作物の生育改善には時間がかかります。

解決:「宙炭」は、未利用バイオマスを炭化し、土壌微生物を定着させた高機能バイオ炭です。これにより、土壌中の養分が作物に吸収されやすくなり、土づくりのプロセスを わずか1か月程度に短縮 できます。また、微生物の働きで土壌環境が活性化し、肥料効果の安定化をサポートします。

効果: 「宙炭」を使用することで、肥料成分の利用効率が高まり、土壌の保水性や排水性、団粒構造が改善されます。その結果、作物の根張りや生育が安定し、収量や品質の向上につながります。また、未利用バイオマスを活用するため、環境にも配慮した持続可能な農業が実現できます。

土壌の保水力&保肥力の向上:EFポリマー

課題: 多くの農家では、乾燥や不安定な降雨で、農業用水の効率的な利用や養分保持が難しく、作物の生育や収量が安定しにくい状況です。

解決:EFポリマーは、農業残渣由来の超吸水性ポリマーで、土壌中の水分・養分を長時間保持。乾燥時や施肥後のロスを減らします。

効果: 灌水量を減らしながらも作物の生育を安定させ、収量や品質向上につながります。土壌の保水力・保肥力向上で、効率的な施肥管理も可能です。

【こんな方におすすめ】

⇒乾燥しやすい圃場での栽培や、施肥・灌水の効率化を目指す農家さん、有機質肥料と組み合わせて水分・養分管理を安定させたい方におすすめです。

サービス紹介:EFポリマー

有機質肥料導入を成功させるためのチェックリスト

有機質肥料には、土づくりの改善や作物の健全な生育を促すなど、長期的に見ると多くのメリットがあります。しかし、化成肥料とは性質や働き方が異なるため、導入前にいくつか押さえておくべきポイントがあります。

ここでは、有機質肥料を“上手に活用し、確実に成果につなげる”ための視点をまとめました。

まず意識したいのは、「土壌との相性」と「施肥設計の一貫性」です。有機質肥料は成分の効き方が緩やかで、土の状態によって効果が大きく変わります。そのため、現在の土壌診断結果を踏まえた施用量の調整や、既存の施肥体系とのバランスが重要になります。

以下は、有機質肥料を導入する際に、運用面・コスト面・生産面を総合的に確認するためのチェックリストです。

事前にポイントを整理しておくことで、導入後の効果を最大化しやすくなり、土づくりや収量向上の取り組みをより確実に進められます。

①目的の明確さ

□ 有機質肥料を導入する目的(収量アップ/品質向上/土壌改良/長期的な地力維持など)が明確になっている

□ 導入目的が、現在の課題(土壌の硬化、微生物低下、養分バランスの偏りなど)と一致している

□ どの作物・どの生育ステージで効果を期待したいか言語化できている

②コストとリターンの見込み

□ 有機質肥料の購入費+輸送費+施用コストを把握している

□ 効果が出るまでの期間(即効性 or 徐効性)を理解している

□ 収量増加・品質向上・等級アップなど、経済的リターンの見込みを数値化できている

□ 長期的な土壌改善による“将来の肥料費削減”も見込んでいる

③土壌との相性・施肥設計の整合性

□ 土壌診断の結果を確認してから導入判断をしている

□ 現在の施肥体系(化成肥料・堆肥・追肥計画)と矛盾がない

□ 整合性を保つために、施肥量の調整や資材の組み合わせを検討している

□ 作物特性(根張り・肥効のタイミング)に合う資材を選べている

④作業負荷・オペレーション

□ 施用方法(散布/混和/マルチ下投入など)が現場の作業とマッチしている

□ 堆肥や粗大有機物を扱う場合、労力や機械作業が確保できている

□ 作業量が増える場合、その分の労力コストや段取りも計算できている

⑤ 品質・安全性・継続供給の確認

□ 原料の由来(植物性・動物性・副産物など)が明確で、安心して使用できるか把握できている

□ 成分や品質の安定性が確認されており、必要に応じて分析データや管理方法を理解している

□ 継続的に同じ品質・量を確保できる供給ルートがあるか確認している

資材によって分解スピードや成分の偏りが異なるため、「どの作物に、どのタイミングで、どの種類を使うか」を事前に計画しておくことで、効果をより安定させることができます。

さらに、作物の品質向上や長期的な土壌改良が期待できる一方で、コストや作業の手間も考慮する必要があります。導入後に“なんとなく使っている”状態にならないよう、目的と期待する効果を明確にし、計画的に取り入れることが成功の鍵です。

有機質肥料がひらく土と農業の未来

有機質肥料を使うというのは、ただの肥料の切り替えではなく、“土を育てる”という長い目で見た投資です。化学肥料と違い、有機質肥料は土の中の微生物を元気にし、その活動によって団粒構造ができていきます。この「ふかふかした土」は、空気も水もよく通り、根の張りがぐっと良くなります。実際、使い続けるうちに「乾きにくくなった」「根の張りが深くなった」と感じる農家も多く、土の状態が安定してくることで、天候のぶれにも強くなり、収量の波を小さくできると言われています。

また、有機質肥料を取り入れることで、化学肥料に頼りすぎずに済むようになり、長い目で見ればコスト削減や、環境への配慮にもつながります。さらに、有機栽培や減農薬の取り組みとして、消費者からの信頼やブランド価値を高めるチャンスにもなります。

まずは、自分の畑の土や作物に合いそうな有機肥料を選び、少しずつ試してみることが第一歩です。土の変化を感じ、作物の反応を観察しながら、自分なりの「有機肥料との付き合い方」を見つけていきましょう。

同カテゴリ最新記事

-

2026.02.17スマート農業の課題とは?人手不足時代に現場で考えたいポイントをわかりやすく解説

2026.02.17スマート農業の課題とは?人手不足時代に現場で考えたいポイントをわかりやすく解説 -

2026.01.27病害虫対策とは?農家が知っておきたい基本の考え方とおすすめサービス

2026.01.27病害虫対策とは?農家が知っておきたい基本の考え方とおすすめサービス -

2026.01.13農薬散布の現場はどう変わっている?人手不足の時代に広がる最新の自動化サービスをご...

2026.01.13農薬散布の現場はどう変わっている?人手不足の時代に広がる最新の自動化サービスをご... -

2025.12.26スマート農業は運搬から始めよう!毎日の「運ぶ」を自動化して、人手不足と負担を減ら...

2025.12.26スマート農業は運搬から始めよう!毎日の「運ぶ」を自動化して、人手不足と負担を減ら... -

2025.12.12収穫ロボットを導入するメリット・デメリットや最新サービスなどを紹介

2025.12.12収穫ロボットを導入するメリット・デメリットや最新サービスなどを紹介 -

2025.09.29スマート農業とは?|仕組み・メリット・デメリット・事例をわかりやすく解説

2025.09.29スマート農業とは?|仕組み・メリット・デメリット・事例をわかりやすく解説 -

2025.08.262025年版・農家の味方!最新技術で進化する栽培&生産現場

2025.08.262025年版・農家の味方!最新技術で進化する栽培&生産現場 -

2024.02.29デジタル技術の発展とスマート農業

2024.02.29デジタル技術の発展とスマート農業 -

2024.02.29農業におけるデジタルツインの活用

2024.02.29農業におけるデジタルツインの活用 -

2024.02.26農業用ドローンの導入メリットと注意点について

2024.02.26農業用ドローンの導入メリットと注意点について